Praxis

Wie eingangs erwähnt soll die Ecoflow Glacier Classic nicht einfach nur vorgestellt, sondern mit einem Konkurrenzprodukt verglichen werden.

Die Leistungsaufnahme ist ähnlich, das Volumen ebenfalls – die restliche Ausstattung und der Preis hingegen nicht. Was in diesem Vergleich zählt, sind im Wesentlichen Kühlleistung, Isolation und Energieverbrauch.

Von außen fällt sofort ein gewaltiger Unterschied auf: Die Glacier Classic will ein Schönling sein. Die Verarbeitung ist sehr hochwertig, der Klavierlack nobel. Mir kommt an der Stelle der Gedanke auf: Sowas erwartet wohl der Premium-Kunde auch bei der Kühlbox. Dagegen lädt die ICECube, welche praktisch und robust daherkommt, mit der ebenen Oberfläche förmlich zum Stapeln ein. Das geht mit der Ecoflow prinzipiell auch, bis zu 100 kg darf man zwischenzeitlich auf die Box bringen. Beim Camping als Hocker missbrauchen? Kein Problem!

Auch im Inneren sieht es erstmal gleich aus, der abnehmbare Deckel der Ecoflow ist aber ein klarer Pluspunkt. Tauscht man den Korb von der ICECube in die Ecoflow, fällt aber sofort ein anderes Problem auf, welches ich schon erwähnt habe: die Höhe der Box ist beschränkt.

Und so ragt der Korb weit in den Deckel der Glacier Classic hinein, obwohl bei der ICECube noch Platz nach oben wäre. Das bedeutet vor allem, dass stehend nur sehr wenige Flaschen hineinpassen. Ein paar Beispiele: Volvic 1.5l Tee, Spezi 1.25l oder die typische 1.5l Discounter-Flasche, sie alle passen nicht hinein. Das Volvic Mineralwasser mit 1.5l hingegen schon – wenn die Flasche auch um 2 Millimeter gestaucht wird – ohne Korb ginge es besser. Liegend passen die Flaschen hingegen, falls euch das reicht. Ich würde aus dem Grund die 45l Glacier Classic vorziehen.

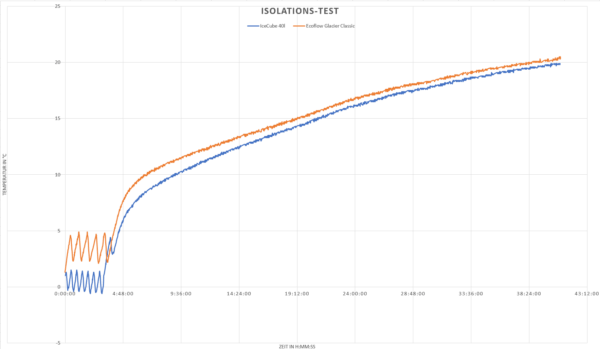

Auf letzterem Bild fällt einem auch nochmal die Größe auf. Die ICECube ist mit dem Griff bündig zur Glacier Classic ausgerichtet und dennoch ein gutes Stück kürzer. Es gibt zwei wesentliche Gründe für die größeren Abmessungen. Irgendwo müssen die Elektronik und der Akku untergebracht werden. Zudem sagt Ecoflow, dass die Isolation dicker sei. Das wollte ich genauer wissen, und ist doch ganz einfach: Beide Boxen auf 2°C eingestellt, sechs 1.5l-Flaschen Mineralwasser in jede Kühlbox und über Nacht temperieren lassen. Geloggt wurde die Temperatur mit zwei BLE-Thermometern und HomeAssistant, gemessen am Boden der Kühlboxen. Leider hat mir die Regelung einen Strich durch die Rechnung gemacht, die Starttemperaturen sind nicht gleich. Wichtiger als diese ist aber der Kurvenverlauf. Auf lange Sicht sind beide Temperaturanstiege parallel – ein Unterschied im Alltag ist daher nicht zu erwarten – schade! Die Umgebungstemperatur war zum Testzeitpunkt 25°C, beide Kühlboxen standen direkt nebeneinander.

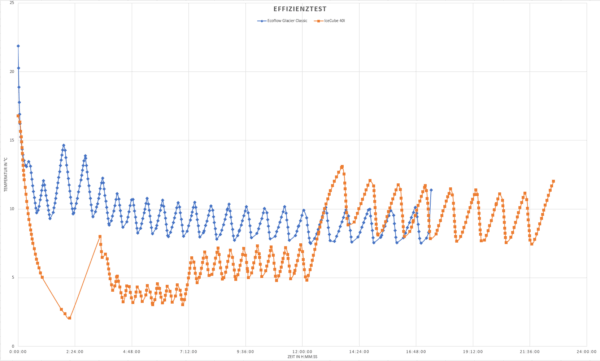

Ein weiterer größerer Unterschied kann der Stromverbrauch sein, gerade wenn man autark über Wochen unterwegs ist und die Kühlboxen auch zum Herunterkühlen nach dem Einkaufen nutzen muss. Der Testaufbau ist ähnlich, gemessen wurde die Temperatur diesmal aber im kleinen Kühlfach. Ich habe als Zieltemperatur bei der Glacier Classic 6°C vorgegeben, bei der ICECube erst 8°C, dann 10°C und schließlich 12°C. Die Messwerte haben damit wenig zu tun, wie man sehen kann. Der Temperatur-Ausgangswert war bei beiden Kühlboxen gleich, das Herunterkühlen aber aufgrund der Abweichungen in der Regelung schwer vergleichbar.

Was man in beiden Fällen gut sieht ist, wie lange es dauert, die rund 9 Liter Wasser abzukühlen. Mit jeder Regelschleife fällt die Temperatur immer noch weiter. Wer auf lange Fahrt gehen und möglichst wenig Energie verbrauchen will, sollte daher möglichst früh die Boxen vor der Fahrt einschalten. Ich habe anhand der Messwerte zwei Berechnungen durchgeführt: Wie lange ein Zyklus ist, bis die Box wieder einschaltet und wieviel Energie sie in der Zeit aufnimmt.

Sind die Boxen eingeschwungen, benötigen sie bei 6°C bzw. 12°C Zielwert die nahezu gleiche Energie: 240 Wh pro 24h bei 25°C Raumtemperatur. Inklusive runterkühlen und zeitlich bereinigt benötigt die Ecoflow in meiner Messung 240 Wh innerhalb der rund 17h, die ICECube hingegen 290 Wh. Etwas effizienter ist die Ecoflow also doch. Gleichzeitig kann man hier die Aussage treffen, dass der Akku bei einer Ausnutzung von 80 Prozent der Kapazität etwa 24 Stunden durchhalten würde.

Zu guter Letzt möchte ich noch auf die App von Ecoflow eingehen. Da auf dem Display kaum Informationen angezeigt werden und viele Einstellungen nicht zugänglich sind, benötigt ihr die App aus meiner Sicht in jedem Fall. Die Verbindung funktioniert über WLAN und über Bluetooth, ihr seid unterwegs also nicht auf einen Hotspot angewiesen. Umgekehrt könnt ihr die Box aber auch im Auto haben und bequem von der Küche über WLAN auf sie zugreifen, falls ihr am Parkplatz WLAN-Empfang habt. Auf der Hauptseite könnt ihr Leistung, Zieltemperatur und Kindersicherung einstellen. Außerdem seht ihr die aktuelle Stromaufnahme und Temperatur. In einem Untermenü seht ihr den Energiefluss im Detail. Außerdem könnt ihr Signaltöne ausschalten, einen Temperaturalarm konfigurieren, den Autobatterieschutz und Lade- sowie Entladegrenze vom Zusatzakku anpassen.

Wenn ihr den internen Akku nutzt, könnt ihr die Kühlbox nur über die App vollständig abschalten. Ansonsten zieht die Kühlbox im Standby etwa 20 Prozent am Tag aus dem internen Akku. Eine Funktion, um das Verhalten des Power-Schalters zu ändern, gibt es noch nicht. Problematisch ist das Ganze, weil die Kühlbox auch vollständig aktiviert wird, wenn sie am Stromeingang eine Spannung sieht. Sprich: wenn ihr die Box immer im Fahrzeug verbunden lasst, startet sie automatisch im letzten Modus, beginnt zu kühlen und geht erst wieder vollständig aus, wenn ihr sie über die App deaktiviert. Wobei auch das geht nur, wenn vorher die Spannungsversorgung von außen weg ist, ansonsten könnt ihr die Kühlbox nur in den Standby versetzen.

Neueste Kommentare

9. Januar 2026

9. Januar 2026

9. Januar 2026

9. Januar 2026

8. Januar 2026

8. Januar 2026